|

|

|

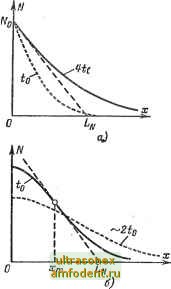

Главная страница Транзисторные схемы Диффузия. Внедрение примесей в исходную пластину (или в эпитаксиальный слой) путем диффузии при высокой температуре является в настоящее время основным способом создания диодных и транзисторных структур. Диффузия может быть локальной и общей. В первом случае она осуществляется на определенных участках пластины через специальные маски (рис. 4-47, а, б), во втором - по всей поверхности (рис. 4-47, в) *. Диффузию можно проводить и однократно, и многократно (двойная, тройная диффузия). Например, в исходную пластину п-типа можно во время 1-й диффузии внедрить акцепторную примесь и получить р-слой, а затем, во время 2-й диффузии, внедрить в полученный слой (на меньшую глубину) донорную примесь и тем самым обеспечить трехслойную структуру (рис. 4-47, г).   Рис. 4-47. Примеры использования процесса диффузии примесей. а - локальная диффузия в пластину; б - локальная диффузия в эпитаксиальный слой; в - общая диффузия иа одной из поверхностей пластины; г - двойная диффузия - общая (р-слой) и локальная (П+-СЛОЙ). Источником примеси - диффузанта может быть либо жидкость, либо газ (пар). В первом случае поверхность пластины контактирует с расплавом, содержащим в качестве компонента необходимую примесь, во втором случае - с парами примеси или с потоком инертного газа-носителя, содержащего пары примеси. Второй метод имеет большее распространение. На рис. 4-48 иллюстрируется так называемый метод открытой трубы для получения диффузионных слоев. Вдоль трубы с небольшой скоростью непрерывно проходит поток нейтрального газа-носителя, например аргона. В 1-й высокотемпературной зоне к этому потоку примешиваются пары диффузанта, полученные сублимацией из твердого источника. Попадая во 2-ю высокотемпературную зону, где расположены пластины полупроводника, молекулы диффузанта (например, PCI3) диссоциируют. Атомы полезной примеси (в нашем примере - фосфор) адсорбируются и диффундируют в пластины на определенную глубину, а другие составляющие диффузанта (в нашем примере - хлор) уносятся * Общая диффузия приводит к образованию тонкого диффузионного слоя, который отличается от эпитаксиального неоднородным (по глубине) Распределением примеси (см. рис. 4-37, кривая д). . . газом-носителем из зоны. Нагрев источника диффузанта и пластин осуществляется локальным высокочастотным полем с помощью внешних катушек. Диффузия примесей имеет под собой ту же теоретическую базу, что и диффузия подвижных носителей заряда. Существенное отличие состоит, конечно, в отсутствии рекомбинации, а с количественной стороны - в несравненно меньших коэффициентах диффузии, а значит, и скоростях движения .  1 5 Рис. 4-48. Схема двухзонной диффузионной печи. / - кварцевая труба; 2 - поток газа-иосителя; 3 - источник диффузанта; 4 - пары диффузанта; 6 - лодочка (челночный тигель); 6 - пластина полупроводиика, поставленная на ребро; 7 - 1-я высокотемпературная зона; 8 - 2-я высокотемпературная зои?, В отсутствие рекомбинации (т = со) любое из уравнений диффузии (1-79) применительно к концентрации примеси n запишется в виде 2-го закона фика: D dt (4-143а) где n = n(x; f) - распределение концентрации примеси. В начальный момент времени можно считать концентрацию вводимой примеси в пластине равной нулю; тогда изображением производной dN/dt будет просто sN, а уравнение (4-143а) в операторной форме будет следующим: дх D (4-1436) Общим решением этого уравнения является функция n{x-, s) = aie--a.. (4-144) Если глубина диффузии невелика по сравнению с толщиной пластины (или эпитаксиального слоя), то в качестве 1-го граничного условия можно принять: Л(со, s) = 0. (4-145) * Например, в кремнии коэффициенты диффузии бора и фосфора составляют при Т= 1250 °С около 10 см/с. С изменением температуры коэффициенты диффузии резко меняются (для указанных примесей они удваиваются при AT = = 30° С). Это обстоятельство заставляет контролировать температуру в диффузионных печах с точностью до ± ГС и менее. Тогда Ла = О и вместо (4-144) получаем: N{x, s) = Aie- . (4-146) Второе граничное условие может иметь два варианта в зависимости от типа источника примеси. Различают неограниченный и ограниченный источники. Рассмотрим оба варианта поочередно. В случае неограниченного источника прим.еси в качестве 2-го граничного условия принимают: Л(0; S) = Ло = const. (4-147) Тогда Ах = No и, следовательно, N(x\ S) = Лоб-. (4-148) Оригиналом такого изображения является дополнительная функция ошибок (см. сноску на с. 84) N{x, 0 = AoCerff-). (4-149) Эта зависимость проиллюстрирована на рис. 4-49,а. Дифференцируя (4-149) по х, получаем градиент концентрации: No -iiDt (4-150) dx YnDt В начальной точке л; = О этот градиент выражается формулой  Л(0) = - VnDf (4-151) Рис. 4-49. Распределение примеси в пластине для двух моментов времени при диффузии из неограниченного (о) и ограниченного (б) источников. Поделив Ло иа N{Q), получим некоторую условную глубину диффузии Lpj (рис. 4-49,а), которая является аналогом длины Lv, свойственной экспоненциальному распределению (4-120). В данном случае = VDt 1,77VDt. (4-152) Как видим, глубина диффузии примеси находится в прямой зависимости от коэффициента диффузии и времени, в течение которого ведется процесс. В случае ограниченного источника примеси в качестве 2-го граничного условия принимают: 5 N{x)dx==N = const. (4-153) Где полное количество атомов примеси (иа единицу

|

|

© 2000 - 2025 ULTRASONEX-AMFODENT.RU.

Копирование материалов разрешено исключительно при условии цититирования. |